Gabrielle Chanel, che il mondo avrebbe imparato a conoscere con lo pseudonimo di “Coco”, moriva cinquant’anni fa, il 10 gennaio 1971, a 87 anni, dopo essere stata una delle donne culturalmente più influenti del suo tempo. Personaggio volitivo e non privo d’ombre (pare sia stata persino una

spia nazista, anche se lei negò sempre), rivoluzionò a partire dagli anni ’10 del Novecento la moda femminile rendendola essenziale e funzionale, adatta a tempi di grandi cambiamenti.

“La vera eleganza”, diceva la stilista, “non può prescindere dalla piena possibilità del libero movimento”. Per comprendere il senso delle sue parole bisogna contestualizzarle: tra fine Ottocento e inizio Novecento le donne avevano iniziato a liberarsi di vestiti scomodi e gonne lunghe, che le relegavano a un ruolo passivo in società; l’industrializzazione e l’urbanizzazione avevano portato masse crescenti di donne ad avere un lavoro e una posizione nuova nella macchina produttiva. Prima e seconda guerra mondiale avevano accelerato il processo, portando milioni di uomini al fronte e lasciando per anni o per sempre il peso economico della famiglia in carico alle donne. E così, Coco Chanel abolì una volta per tutte il corsetto dal vestiario femminile, accorciò le gonne, limitò i fronzoli, e iniziò a proporre capi adatti a donne lavoratrici, sportive, attive, che potevano persino pensare di muoversi in bicicletta.

Il suo stile intercettava e rifletteva i cambiamenti sociali, ma era anche espressione della sua biografia. Non a caso Chanel indossava gli abiti stessi che progettava (termine più adatto di “disegnava”: sosteneva di realizzarli direttamente sui manichini) nei colori ai quali, per ragioni estetiche o personali, era più affezionata. Proprio per quanto riguarda i colori, bisogna sottolineare come la sua produzione abbia orbitato intorno ad alcuni colori o abbinamenti chiave, una scelta che ha contribuito a consolidare lo stile Chanel come un classico nell’immaginario collettivo.

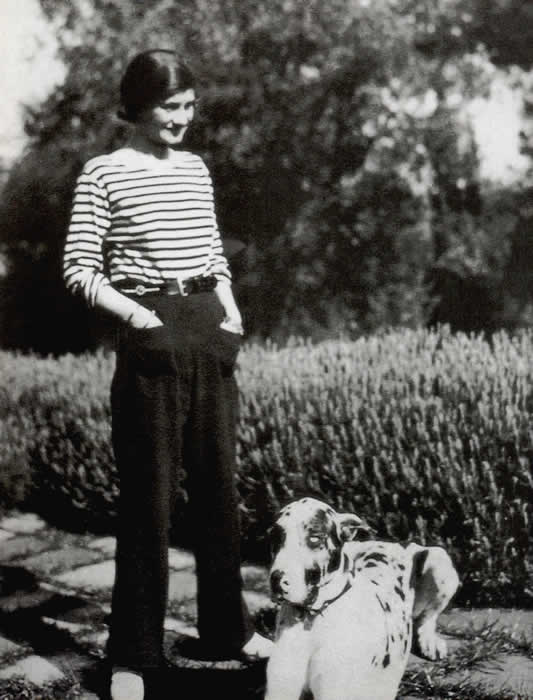

Coco Chanel (foto: Justine Picardie, licenza CC)

NERO

Il nero era il colore del lutto e degli abiti di lavoro della servitù, prima che Chanel mettesse sul mercato il tubino nero e ne facesse il colore dell’eleganza “smart”, adatto a ogni occasione. Era anche il colore degli abiti monacali nel convento di Aubazine dove da bambina fu mandata a studiare insieme alle sorelle, e dove imparò a cucire.

Per Chanel il nero era essenzialità e rigore, ma anche complemento ideale per far risaltare il bianco e gli altri colori; non ultimi, quelli sgargianti dei gioielli o delle spille.

“Quando troverò un colore più scuro del nero”, diceva Chanel, “lo indosserò. Ma fino a quel momento, mi vestirò di nero!”.

Coco Chanel vestita alla marinara nel 1928 (pubblico dominio)

BIANCO

Il bianco riflette la luce e illumina il volto. Nello stile di Chanel erano centrali le perle – sobrie e nobili, anche quando finte – e la camelia bianca sul cappello, tra i capelli o sul vestito: da questo fiore pare fosse rimasta colpita per aver visto da ragazzina Sarah Bernhard interpretare La signora delle camelie e perché i dandy dei primi del Novecento lo portavano all’occhiello come segno di distinzione. Bianche erano inoltre le cornette delle suore nel già citato convento di Aubazine dove trascorse sette anni della sua infanzia.

Il gioco tra bianco e nero permette un effetto minimale ma raffinato, per esempio con piccoli inserti neri ai bordi delle tasche o dei polsini o del colletto di un vestito bianco, o sulla punta di scarpe beige.

Coco Chanel e il Granduca Dmitrij Pavlovič negli anni Venti del Novecento (pubblico dominio)

ORO

Cresciuta in povertà, Coco Chanel aveva visto nell’oro un miraggio; messo a frutto il suo spirito imprenditoriale, era diventata una tra le donne più ricche di Francia. Conosceva il valore simbolico dell’oro, anche in quanto amante di Venezia e di opere d’arte come la Pala d’Oro conservata nella basilica di San Marco, e sapeva che non è neppure necessario usare oro vero per evocarne la preziosità.

L’oggetto dorato più noto di Chanel in realtà non è un vestito, ma il profumo N°5.

ROSSO

“Il rosso è il colore della vita, del sangue, adoro il rosso”, diceva Chanel. Un colore che può essere brillante e aggressivo o, in tonalità più scure, evocare eleganza e forza di volontà, e che può fare la sua comparsa sui vestiti, sugli accessori o direttamente sul corpo della donna, con il rossetto o gli smalti per unghie. “Quando sei triste”, suggeriva Chanel, “carica il rossetto e attacca. Gli uomini odiano le donne che piangono”.

Da sinistra: un flacone di Chanel N°5 (foto: Jonn Leffmann, licenza CC) e Coco Chanel nel 1970 (foto: Marion Pike; pubblico dominio)

BEIGE

Colori tenui come il beige o il rosa cipria sono un altro dei cardini cromatici dell’intero sistema: versatili, facili da abbinare, per nulla appariscenti, e dunque adatti alla donna attiva e pratica a cui la Maison si rivolgeva. Le scarpe slingback due toni beige e nere, in particolare, diventarono dal 1957 uno dei simboli del marchio.

Gabrielle stessa, pur essendo una vera celebrità, non si vestiva in modo eccentrico e sceglieva spesso questi colori poco vistosi per le uscite pubbliche; non si concesse molto nemmeno alla macchina dello spettacolo e della pubblicità, al punto che diede la sua

prima intervista televisiva nel 1959.

Fino agli anni Settanta e Ottanta, quando il mercato europeo della moda iniziò a prendere in considerazione anche le donne non bianche, colori come il beige o il rosa pastello erano anche considerati “naturali” in quanto simili all’incarnato delle donne bianche. L’aggettivo oggi non sembra più appropriato.

A proposito di incarnato (ma non di vestiti), una curiosità: l’abbronzatura non era affatto di moda in Francia e in Europa all’inizio del Novecento, e lo diventò proprio grazie a Coco Chanel. Tradizionalmente, la pelle bruciata dal sole era caratteristica di chi lavorava nei campi o nell’edilizia, non certo delle signorine per bene di città, che anzi usavano ombrelli e cappelli a tesa larga per conservare il proprio pallore. Tutto cambiò, si racconta, negli anni Venti, quando Coco Chanel tornò a Parigi da una vacanza in un luogo assolato (fonti diverse discordano sull’anno e sul luogo precisi). Sfoggiava con sicurezza un’abbronzatura insolita e scioccante per l’epoca; presto in molte la imitarono, e tra chi non poteva viaggiare si diffuse l’uso di lampade abbronzanti.